Weiterbildung Gemeinden

Regenwasser ist eine wertvolle Ressource, die sich klug nutzen lässt. Ein durchdachtes Regenwassermanagement reduziert die negativen Folgen von Starkniederschlagsereignissen, sorgt für gespeichertes Wasser während Trockenperioden und kühlt städtische Räume an heissen Tagen. Der diesjährige «Basiskurs Klimaanpassung» legte den Fokus deshalb ganz auf dieses Thema. Und das nicht umsonst, wie sich zeigte: Das Interesse war gross, der Kurs am 23. Oktober 2025 in Luzern komplett ausgebucht.

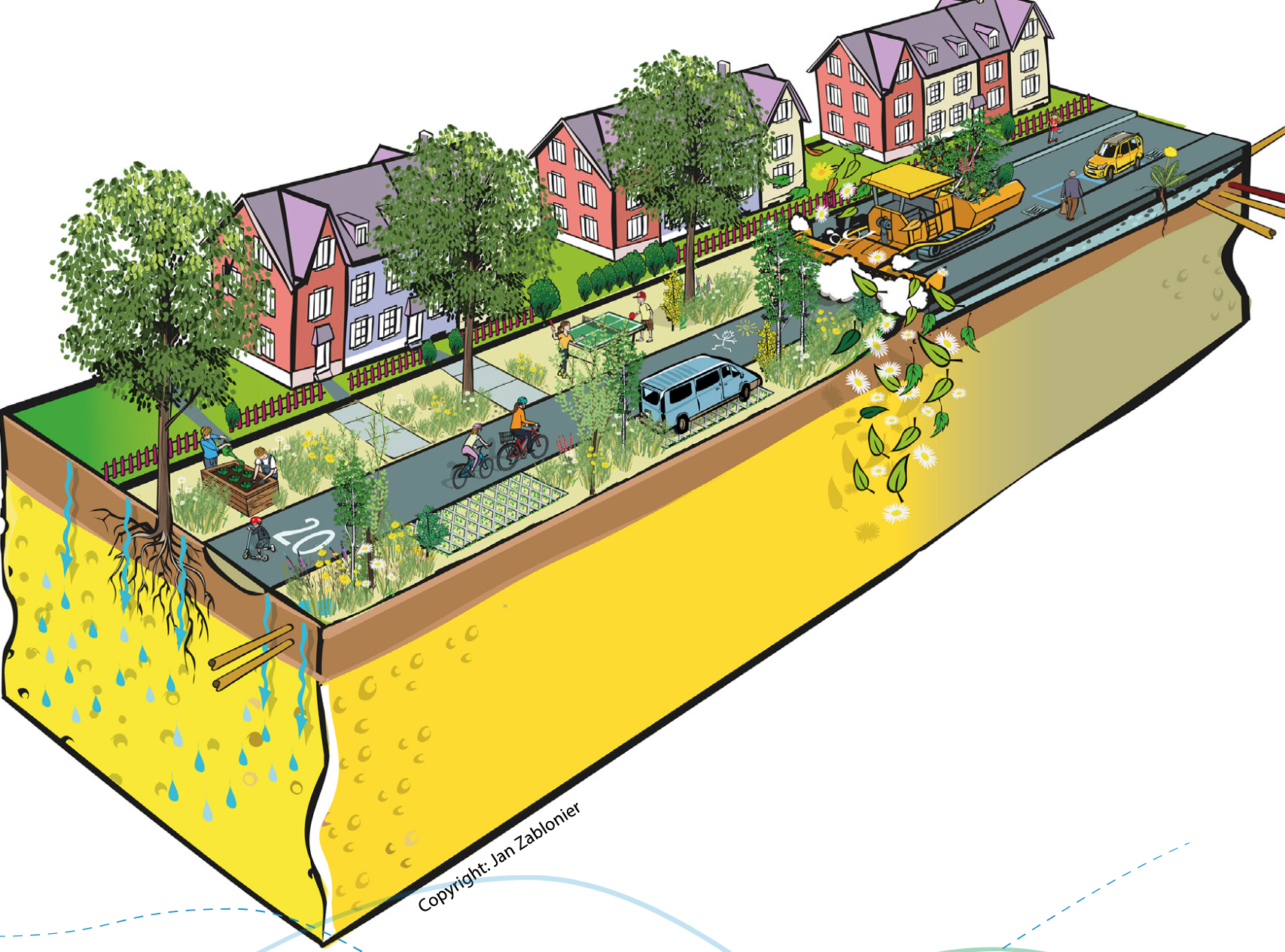

Hinter dem Kurs stehen der Trägerverein Energiestadt, Cercle Climat Zentralschweiz, das Bundesamt für Umwelt (BAFU) und weitere Partner. Der grösste finanzielle Beitrag für die Kurskonzeption stammt vom BAFU. Der Kurs zeigte auf, wie Regenwassermanagement strategisch in Gemeinden verankert und nach dem Konzept der Schwammstadt in die Praxis umgesetzt werden kann. Mit anderen Worten:

Wie eine Gemeinde Regenwasser wie ein Schwamm auffangen, speichern und gezielt wieder abgeben kann, anstatt es schnell in die Kanalisation und die Gewässer abzuleiten.

Am Vormittag standen die Grundlagen im Zentrum: Warum ist die Schwammstadt wichtig? Wie lässt sich Regenwasser als Ressource nutzen, statt es als Abfall zu behandeln? Und wie kann es Gemeinden gelingen, Massnahmen auf verschiedenen Ebenen zu verankern? Nadine Konz, Teamleiterin Abwasser vom Kanton Luzern, betonte:

«Egal aus welchem Fachbereich man kommt – Tiefbau, Architektur, Gartenbau, Raumplanung etc. –, Regenwassermanagement ist ein Thema. Man muss sich bewusst werden, welche Rolle man selbst spielt, und sich mit anderen vernetzen. Nur gemeinsam kann man Regenwassermanagement clever und vollumfänglich umsetzen.»

Am Nachmittag arbeiteten die Teilnehmenden an praktischen Fallbeispielen: Im Fall Schaffhausen ging es um das Regenwassermanagement beim Schulhaus Kreuzgut, im Fall Zofingen AG wurde gezeigt, wie die Obere Mühlemattstrasse zur Klimaoase werden kann. Weitere Beispiele aus Burgdorf BE und Bülach ZH illustrierten, wie naturnahe Wasserkreisläufe und integriertes Regenwassermanagement in öffentlichen Gebäuden umgesetzt werden. In den darauffolgenden Gruppenarbeiten respektive Workshops konnten die Teilnehmenden Lösungen diskutieren, eigene Fragen einbringen und praxisnahes Wissen direkt anwenden.

Die abschliessende Diskussion bot Raum für Austausch und Reflexion: Wie lassen sich die vorgestellten Instrumente und Hilfsmittel in der eigenen Gemeinde einsetzen? Wie können Massnahmen zwischen Verwaltung, Politik und Fachstellen koordiniert werden? Und wie gelingt es, unterschiedliche Anforderungen – etwa zwischen Schwammstadt-Prinzipien und der Barrierefreiheit – miteinander zu vereinbaren? Diese und weitere Herausforderungen wurden diskutiert.

Dabei wurde deutlich, dass das Konzept weit über die Städte hinausreicht. «Der Begriff Schwammstadt greift eigentlich zu kurz, wir sollten lieber von einer Schwammsiedlung sprechen», meinte Tamara Muff-Levis, Fachfrau Schwammstadt beim Kanton Luzern, in ihrem Referat. «Denn gemeint ist das gesamte Siedlungsgebiet – in städtischen sowie in ländlichen Gemeinden. Auch in Hanglagen können Schwammstadtkomponenten integriert werden.»

Die wichtigste Botschaft des Kurses für die Teilnehmenden: Regenwasser ist mehr als nur Abwasser, es ist eine wertvolle Ressource, die Gemeinden resilienter und lebenswerter macht. Ausgerüstet mit strategischem Wissen und praxisnahen Beispielen verliessen die Teilnehmenden die Veranstaltung – bereit, das Gelernte in ihrer Arbeit anzuwenden.

Der Cercle Climat Zentralschweiz setzt sich aus den kantonalen Klimafachstellen der Zentralschweiz zusammen. Durch die enge Zusammenarbeit werden Synergien bei Ausbildung, Kommunikation aber auch konkreter Klimaschutzprojekte genutzt. Der Cercle Climat Zentralschweiz umfasst Vertreterinnen und Vertreter folgender Stellen: